2025.6.30

西芳寺の地霊(前編)

松田法子×御立尚資

自然と文化の<あわい>に佇む

ゲニウス・ロキとは、ラテン語で地霊、場所の精霊を意味します。西芳寺の長い歴史を振り返り「土地の記憶」と向き合うとき、その存在を確かに感じることでしょう。

西芳寺のあるこの地は、寺の開山以前から、秦氏の古墳や聖徳太子の別荘が作られるなど、特別な意味を持つ場所でした。人と自然が長い歳月をかけて交わってきたこの土地には、どのような物語が秘められているのか。その「時間の多層」を紐解くべく、京都府立大学大学院准教授の松田法子先生と西芳寺顧問の御立尚資さんによる対談会を開催しました。(歴史の概略を知りたい方は「波乱と悠久の歴史」をご覧ください。)

松田 法子(まつだ のりこ)

京都府立大学大学院生命環境科学研究科准教授。専門は建築史・都市史。集落・まち・都市・建築などを介して、人と大地の関係を考える。「都市と大地」、「汀の人文史」などのテーマで研究活動を展開。単著に『絵はがきの別府』(左右社、2012年)、共著に『芸術とリベラルアーツ』(水声社、2025年)、『危機と都市』(左右社、2017年)、『変容する都市のゆくえ』(文遊社、2020年)など。

御立 尚資(みたち たかし)

西芳寺 顧問。京都大学経営管理大学院 特別教授。京都大学卒業後、ハーバード大学で経営学修士を取得。日本航空株式会社を経て1993年にボストンコンサルティンググループ(BCG)に入社し、日本代表・BCGグローバル経営会議メンバーを歴任。現在は京都大学経営管理大学院で教える他、企業の社外取締役や大原美術館理事なども務める。

<汀>からみる西芳寺

御立:松田先生、今日はよろしくお願いします。西芳寺のお庭にいると、この空間はいろいろなものが重なって作られているのだということを直感的に感じます。そして歩いているうちに、自分の感性がどこか開いていくような、自分がお庭の一部になっていくような感覚が生まれてくるんですよね。この、お庭で感じる「何か」を、今日は探ってみたいと思います。

松田先生の専門は建築史や都市史ですが、今はどのようなことを研究していらっしゃるのですか。

松田:人と大地の関係や、陸地と水の境界領域である<汀>をテーマに研究しています。汀というのは波打ち際のことです。異なる2つの領域があって、その境界が線でビシッと引かれるのではなく、波打ち際のように相互に入りあい、柔らかに移ろっていくようなエリアや現象に興味を持っています。そういった常に揺動している領域について、実際の地理空間などを引き合わせながら、いろいろなことを考えてみたいと思って活動しています。

御立:本当は建築史がご専門だったと思いつつも、かなり文化人類学寄りの視点で研究されていますよね。確か、海のそばの集落にも行かれていて。松田先生は分野を越えて研究されていますが、西芳寺の魅力も、そうした異なるものを掛け合わせたところにあるのではないかと感じています。

松田先生は、西芳寺をどのような場所だと捉えておられますか。

松田:皆さんは「苔寺」のイメージに惹かれ、そして実際に訪れてみて、また来たいと思われるのですよね。でもそれってちょっと不思議でもあるんです。作庭当時には、金閣寺や銀閣寺のモデルになった楼閣建築がありましたが、今はなくなっています。他にもいくつもの建築や橋などがありましたが、元の姿はあまりわかっていません。ですが、私たちは既にそこに無い、見えないものを偲び、むしろこの庭が荒廃して苔に覆われているところに魅力を感じているわけですよね。

野生と人為の境界に手を入れ続ける

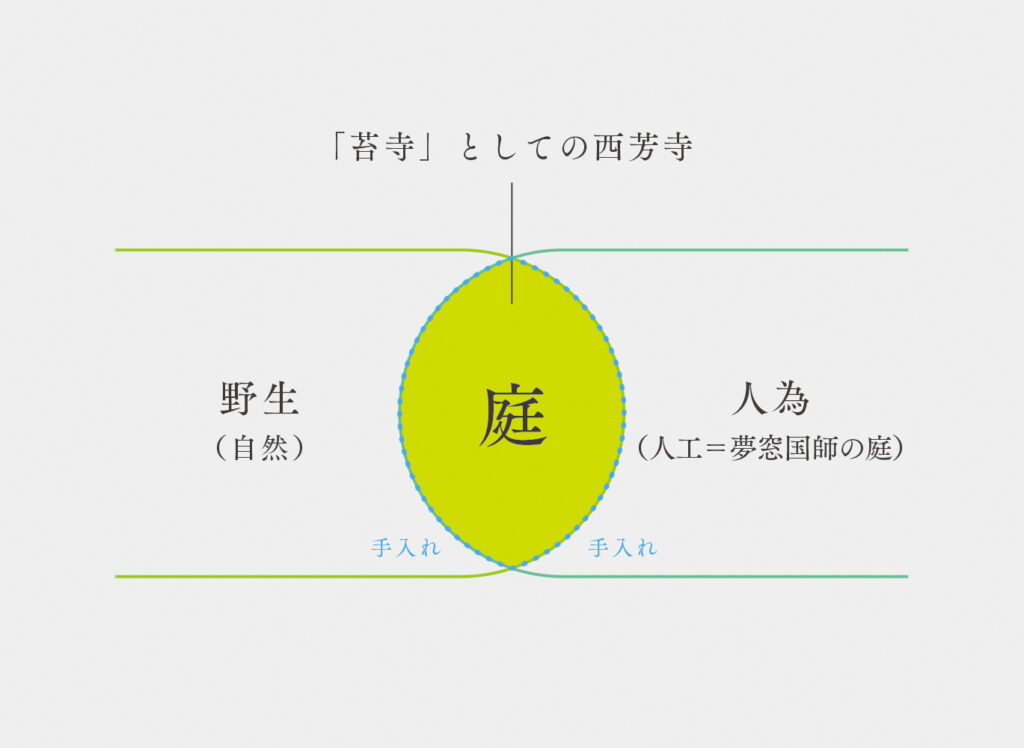

松田:私の解釈では、西芳寺庭園は「自然(野生)」と「文化(人為)」の<あいだ>に位置するという特性があって、この庭を訪れる人々は、知らず知らずのうちにそこに何か感じるものがあるのではないかと考えています。

そして西洋的な考えでは、「自然」と「人間」という対比的な表現を用いますが、今回は「自然」を、より力を持った存在であるという意味合いを込めて、「野生」という言葉に言い替えてみたいと思います。

現在の庭園は、1339年に夢窓国師が作庭したものが原型となっていると言われます。夢窓国師は、西芳寺庭園を禅の理想郷として、非常に緻密に作り上げたようです。この夢窓国師の庭がこの土地における「人為」にあたります。しかし度重なる戦火や洪水によって、庭園は水や苔に浸食されていきます。これが「野生」です。この「人為」と「野生」が重なるところに、苔寺としての西芳寺が存在していると考えています。

私たち人間が何もせずに庭園を放っておけば、野生が侵食してきますので、そうするとここは庭ではなくなるはずなんですね。

御立:でも西芳寺は今も庭であり続けている。これは一体どういうことなのでしょうか。

松田:それは庭師の方々をはじめこの庭に関わる人々が、この「野生」と「人為」の境界領域に手を入れ続けているからだと思います。大がかりな工事などではなく、手作業で寄り添うように庭へ介入し続けているということが、西芳寺の庭づくりの特徴だと思っています。

そしてこの手を入れ続ける行為は、作務という、禅の修行の一つとして成り立っているのではないでしょうか。これほど有名な庭園でありながら、庭園整備を造園会社に一任せずに、西芳寺専属の庭師が行っているということは、庭に関わるということそのものがお寺の営みなのだという強い証左かなと思っています。

自然と人工のあいだに満ちる水

御立:自然・野生という言葉が出てきましたので、水に注目してみたいと思います。

京都は盆地で、三方を囲む山にはたくさんの小さな川が流れています。昔から、人間が暮らしやすいところには小さい川と湧水があるといわれています。生きていく上で水は不可欠ですので、安全で暴れない川の側が一番暮らしやすいということです。

西芳寺があるこのエリアは、暴れ川だった桂川の手前にある扇状地で、西芳寺川が流れています。そして境内には、聖徳太子の別荘があったとされる頃から湧水が湧き続けている。このあたりに多くの古墳があることからも、人が住みやすい場所だったということがわかります。

松田:京都盆地の中で一番古墳の密集度が高いのが、この西芳寺流域なのだそうです。

御立:もう古墳だらけですよね。言い伝えによると、夢窓国師は枯山水庭園を作る際に古墳の石も使ったそうです。本当かどうかははっきりとはわかりませんが、もし事実だとすれば、お墓の石を使っちゃうわけですから、豪快ですよね。生きている人間のために石はあるんだということなんでしょうけれども。

このように、西芳寺には水と歴史がある。そう考えると、「野生」と「人為」の中間は、苔だけでなく、実は黄金池がものすごく大事な役割を果たしているのではないかと思うんです。苔だって、湿気がないと生きていけないですから。

松田:そうですね。野生の中に占める水の割合は大きいと思います。

湧水が昔から湧き出ていることからわかるように、この土地のベースには湿潤な環境というのがずっとあります。さらに水路で水を引き込んで池をつくっていることから、土木的な水利技術の応用もなされている。人々の役に立つ土木事業と一緒に仏教寺院を広めてきた行基が西芳寺に関わったと伝えられていることにもイメージがつながってきます。そうして次第に、庭というものが文化的・人為的な空間として高度化されてきたわけですね。

しかし、そこに洪水、つまり野生としての水が押し寄せてきたことによって、荒廃してしまいます。けれどもその水によって、もう一つの野生としての苔が育ち、場に絡まってきました。

御立:なるほど。そういう意味では、庭の池は一口に水といっても、湧水としての自然の表出でもあれば、土木技術でもあれば、野生の怖さもあるということですね。

池に関してもう一つ言うならば、夢窓国師が作庭した当時は苔はなく、白砂青松のお庭でしたよね。白砂が引いてある水際のところというのは、かつて浄土と人間世界の境界と考えられていました。

松田:庭の池は海を表しているんですよね。庭園における岸辺の表現を洲浜と呼びますが、この洲浜を作る行為が、庭の起源だと言われています。

ですから、池の中に作られた島は、海の中にある島をイメージしています。仏教の世界観では、須弥山が想起されます。

御立:仏教世界の中心にそびえ立っているといわれる聖なる山ですね。 九つの山と八つの海が、須弥山を取り囲んでいると考えられています。

松田:往時の西芳寺庭園の様子は、まるで「九山八海」を写したかのようだと言われていたそうです。つまり、仏教の理想世界のようだったと。

御立:この理想世界というのは人間が頭で考えた思想なので、明らかに人為ですよね。でもその理想郷を形作るために、水という野生を使っている。そう考えると、先ほど野生と人為が重なっている部分が西芳寺の庭だというお話がありましたが、そこには苔だけではなくて、池の水というのも大事な要素だといえそうです。

苔と水、そして人の手が入り混じりながら共存するこのお庭は、どのようにしてその絶妙な調和を保っているのでしょうか。もう少し踏み込んで考えてみたいと思います。

(後編はこちら)

編集:宮内 俊樹

執筆:細谷 夏菜

写真:into Saihoji編集部

※許可を得て撮影しています。